1999年 長期滞在を志す

25歳になったあの夏、世間には世紀末思想が萬延していた。

『1999年7の月、人類は滅亡する』

いわゆるノストラダムスの大予言である。そんなことあるはずがないと頭ではわかっていたが、それでもなんとなく

「人類はもうすぐ滅びるのだから何もかもどうでもいい」

みたいな空気がほんのり漂ってた。

そんな中、私は旅に出た。人生2度目の一人旅だ。

バンコク一人旅に成功させたので

「次は『滞在』だ!」

と目標を定めていた。旅慣れた旅行者にあこがれていたのである。安宿に沈没しているバックパッカーみたいになりたかったのである。相変わらずアホである。

そりゃもう不安でいっぱいではあったが

「人類は滅びるんだし、どうせ死ぬのなら旅先で」

と捨て鉢な気分も手伝っていた。

だがノストラダムスは嘘をついた。

1999年7の月、人類は滅亡せず、私はトルコでエロいおっさんと戦って過ごすことになった。

痴漢と戦うイスタンブール

なぜトルコで長期滞在を目指したかというと、タイの時と同じ「初めての場所は怖いから」というヘタレな理由である。

とにかく1か月間、ひとつの国ひとつの町に滞在しようという、というコンセプトだった。ツアーのように慌ただしく通り過ぎるのではなく、じっくり長期間滞在することで見えてくるものがあるはず…ではないか? それが何かは知らんけど。

私は腰を据えてみた。トルコのイスタンブールで同じ宿に泊まりつづけ……ぼんやりと過ごした。

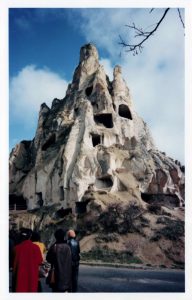

ブルー・モスク

ぼんやりしちゃったのも無理はない。「1か月間を過ごす」以外、何も考えていなかったのだから。何も目的がない30日間。はっきりいって、暇だった。退屈で死にそうになった。そりゃあイスタンブールはおもしろい町だ。観光地には事欠かない。ブルー・モスク、アヤ・ソフィア寺院、トプカプ宮殿、ガラタ塔、などなどなど! あちこちに絨毯屋があって猫がいて、食べ物は日本人の口にあう。エミノニュ港の鯖サンドは最高だ。

それでも30日は長すぎた。

マルマラ海の夕焼けはとても美しく、毎日あちこちの港に夕日をみにいったものだ。そして毎日、

「君、だいじょうぶ?」

と心配されたものだ。女ひとりで夕暮れの海辺にたたずんでいると、失恋したか人生に絶望して自殺を考えているように見られるらしい。ただ景色を楽しんでいるだけなのに失礼である。

パックツアーのように慌ただしく通りすぎず、じっくりと腰を据えて滞在した結果、トルコには

「痴漢が多い」

ということがわかった。

基本的に中東はセクハラが多いのだ。イスラムの教えは厳格だが、その反動か、異教徒には何をしてもいいみたいな風潮がある。そこへきて日本にはっきりと「ノー」を言わない文化があるから、ノーじゃないならイエスだろうとつけこまれ

「日本人女はちょろい」

と思われてしまっている。そういう連中は顔とか年齢とかぜんぜん関係ない。生物学的に女性であれば手当たり次第。

トルコだけじゃない。エジプト、ヨルダン、シリア、イスラエルあたりではしょっちゅうウザい男に遭遇する。

「どこ触ってるねんボケ!」

くらいに関西弁で凄んでやると言葉は通じなくても相手は退散していく。要ははっきりノーと言えばい。

だが初めてのときはそんなこと言えなかった。若かったし、日本では女扱いされることがなかったから、ただただびっくりしてキョトンとしていた。おぼこいお子様だったのだ。

最も怖い思いをしたのは、アナドル・カヴァウという景勝地でのこと。イスタンブールから日帰りで行ける観光地だ。船で1時間半ほどボスポラス海峡を北上する。ガイドブックによれば城砦跡があり黒海がみわたせるということだったが、船を降りたところにはなにもなかった。

地図をみてもわからなかったので、そのへんを歩いている地元の人に

「城砦はどこですか?」

と尋ねてまわる。何人か尋ねているうちに

「案内してあげよう」

親切なおじさんが先導してくれることになった。

「ちょっと歩くことになるけどいいかい?」

もちろんです。助かります。

当時の私の認識は

「声をかけてくる人間には下心がある。英語ペラペラの男には要注意」

というものだった。逆に言うと、こちらから声をかけた相手は絶対に安全だと思っていた。

おじさんは英語はほとんど話せなかった。中年でやせていてペンキで汚れた作業着を着ている。服装は汚かったけど仕事着なのだろうと気にしなかった。おじさんは山道をのぼって歩いた。獣道みたいな険しい道だ。地元民の案内だし、城砦が山の上にあるということは知っていたので何も疑わなかった。

一度だけ、道中でおじさんに話しかけた人がいた。農作業中のおばあちゃんだ。作業の手を止めて

「どこへ行くんだい?」

と尋ねたようだ。

「観光客さ。山の上まで案内するんだ」

作業着のおじさんが答える。おばあちゃんは顔をしかめ、私にむかって何か話しかけた。今考えてみれば、きっと心配して止めてくれていたのだろう。気をつけろと。あの男は危ないと。でもトルコ語だからぜんぜんわからなかった。

おばあちゃんに愛想笑いだけ返して私たちはどんどんと山道をのぼっていった。道は思ったよりずっと険しく、未舗装で、森は鬱蒼としげり、枝葉が道までおおいかぶさっている。枝を払い、息をきらせてのぼっていると

「手をかそう」

男が手伝ってくれた。このとき、その手の握り方がちょっとおかしいなと気づいてはいた。その時点で振り払えばよかったのに。

「あともうちょっとで頂上だ。黒海が見えるよ。ああ、足元が危ない」

とかなんとか言いながら、どさくさに紛れて男は私を押し倒してきた。崩れかけた山道で。周りは森で。誰もいない。

「うおおおお!」

やべえやべえやべえ。

「よいではないか、よいではないか」

よいわけがない! おっさんの力は強かったけど、私のほうが坂の上にいたので優位だった。私は全力でおっさんを振り払い、立ち上がった。

おかしな言い方だが、中東の痴漢は物分りがいい。異教徒には何をしても許されると思いこんでいるだけで計画的な犯罪者ではない人も多いのだ。キッパリと拒否すればあきらめる。

「そうかダメなのか」

おっさんは引き下がり、私から離れた。でもあきらめきれずに片膝をついた。

「じゃあ俺と結婚してくれ!」

……なにいってんだこいつ。

「せめてチューだけでも!」

唇をつきだした顔がキモすぎて吐きそうになった。その顔を膝蹴りするか「警察を呼ぶぞ」とでも言ってやればよかったのだが、私は逃げ出すことしか考えられなかった。

頂上はすぐそこだったので駆けあがった。視界がひらけて救いの神があらわれた。外国人観光客だ。西洋人の若いカップルがいた。彼らはなにげなく「こんにちは」と挨拶したあと、私の表情に気づいて

「大丈夫?」

と声をかけてくれた。私は泣き笑いで「大丈夫」と答えた。振り返ると、おっさんは逃げるように山を駆け下りていくところだった。

アナドル・カヴァウから見える黒海は太陽にキラキラと輝いてとても美しかった。私はそのあと具合がわるくなって丸一日寝込んだ。ちょうど7月31日、つまり1999年7の月が終わる日のことだった。

バストラブル

それから間もなく私はイスタンブールを離れた。郊外で嫌なことがあったから、ではなく「飽きたから」という理由で。30日は長かった。しょせん観光客だからどうしようもないのだけど、観光しかすることが見つからなくて、なんていうかもう間が持たなかった。憧れた長期滞在は自分には向いていないと感じた。

「よその町へ行こう」

決意した私は旅行会社で長距離バスのチケットを買った。数日後にたまたま皆既日食があるとかでトルコ国内はえらく盛り上がっていた。テレビでは連日、日食日食と唱えているし、街なかでは日食イベントのポスターが貼ってある。お祭り騒ぎだ。食傷気味になるくらい。

そんなときに旅行会社を訪れると第一声から

「いらっしゃい日本人、日食をみにいくんだよね!」

と決めつけてかかった。日食ツアーでがっぽがっぽ稼いでいたのだろう。ひねくれ者の私はなんだか頭にきて

「ちがいます」

と答えた。

「日食にはこれっぽっちも興味ありません!」

アホだなあと思う。実はすごく見たかったくせに。皆既日食なんて拝めるチャンス生涯に2度とないかもしれないのに。これだけは本当に後悔している。

猫も杓子も日食日食とうるさく、皆既日食がみられる地域のホテル代は高騰しているという話だった。その手には乗らないぞという意地もあったが、一方ではトルコの美しい海から離れたくないという気持ちもあった。そこで私は

「本当に日食みなくていいの?」

という旅行会社の人にさからってクシャダスという海沿いの町へ行く長距離バスのチケットを買った。

トラブルはそのバスで起こった。私は送迎付きのチケットを買っていた。宿からバスターミナルまでを車で送迎してくれるのだ。この送迎車が1時間ほど遅れたのがすべての原因だ。バスターミナルに着いたとき、乗るはずだったはバスはとっくに出てしまっていたのだ。

運転手に文句をいうと新しいチケットに交換してくれた。チケットには8時半出発と書いてある。だがバス番号の記載がない。どのバスに乗ればいいのかさっぱり分からない! カウンターに聞きに行くが猛烈に混んでいて相手をしてもらえない。

「そこで待ってて」

と放り出されるだけ。

仕方がないのでチケットを見せながら

「このバス、クシャダスに行く?」

と聞いてまわった。ようやくクシャダスを通るというバスを見つけて乗り込んでみたら

「このバスは9時半発だよ」

と言われた。おや、8時半のバスはどこへ行ったのだろう?

でもどこを見渡しても他にクシャダス行きのバスは見当たらない。運転手にチケットを見せ、これで乗れるのか尋ねたところ、

「うん、乗ってのって」

と促された。それで乗った。

発車したときバスはガラガラだったが、だんだん混み始めた。

「この席、僕のなんだけど、どいてくれない?」

と言われて初めて席が決められているのを知った。

さあ困った。

私が持っているのは8時半のバスチケットだ。当然、9時半のバスに席はない。満席にならなければバレないかもしれないが、そうもいかない。当たり前だけどチケットチェックがあるからだ。

切符を拝見、とまわってきたとき

「君のチケットはこのバスのものではない!」

車掌さんは激しく攻め立ててきた。トルコ語だが、怒られていることはわかった。無賃乗車したみたいな言われ方だった。気がつけば大勢の乗客に取り囲まれていた。

「でもこれでいいって、運転手さんに聞いたのに!ちゃんとお金は払ったんだよ!」

もう泣きそうだった。

というか、泣いてた。

そのとき

「どうしたの」

英語で声をかけてくれた人がいた。

「通訳してあげるよ」

マリオみたいな髭のトルコ人集団の中に涼やかなヨーロピアンが現れた。私以外にも外国人がのっていたのだ。

救いの神は、べそべそと泣いている私のへたくそな英語につきあって、しんぼうづよく話を聞いてくれ、それを車掌と運転手に伝えてくれた。

「しかたがないな。次からは気をつけるんだよ」

なんとか理解してもらえたらしい。車掌さんは怖い顔で補助席を用意してくれて

「君の席はここだ!」

と指さした。私は居場所を確保できたのだ。通訳してくれたヨーロピアンに100回くらいありがとうを言った。

このバスに無理やり乗り込んだのは私だけじゃなかった。もうひとり、途中から乗ってきた人がいる。中年の女の人で、やっぱりちゃんとしたチケットを持っていなかった。それなのにどうしても乗せてくれという。最後には懇願が主張に変わった。

「私は! どうしても!このバスに乗らなければいけないの!」

空席がないから乗せられない。定員オーバーは違法である。運転手は断固として拒否し、怒鳴りちらし、私のときの非じゃないくらい激しくやりあった。ケンカだった。それでも女性は乗せてくれと言い張った。運転手はとうとう根負けした。女性はものすごく感謝しながらバスに乗ってきた。

補助席は私が使っていたため、空いている座席はもうなかった。彼女は通路に腰掛けるしかなかった。十数時間もの長旅だというのに、だ。どんなにお尻が痛いことだろうか! トイレ休憩のたびに呻きながら腰をのばす彼女を見ていられず

「代わりましょうか」

と持ちかけたら、女性自身だけでなく運転手と車掌と三人がかりで

「それはダメだ」

と強く言われた。正規の運賃を払っていないからだろう。

深夜、その女性に起こされた。他の客もみんな目を覚ましてごそごそと荷物をまとめている。「降りるわよ」

と女性に言われた。到着したわけじゃない。フェリーで海を渡るのだ。乗客はいったんバスを降りてフェリーに乗り換える。

私は女性についてバスを降りた。彼女は「ニンジェ」と名乗った。身振り手振りで、足元に気をつけるようにとか、トイレはこっちだとか親切に教えてくれたし、お茶までおごってくれた。頼りない私が気になるのか、それとも同じ年頃の娘がいるのかもしれない。ニンジェの優しさはなんとなくお母さんみたいだったから。

フェリーの甲板でチャイをごちそうになったとき、初めて彼女の顔をはっきりと見た。苦労によって深い皺を刻みこまれた顔だった。瞳は深い悲しみに覆われ、目の下には大きなくまができている。こんなにも悲しげな顔をして、どうしても今すぐ長距離バスに乗らなければいけない理由……もしかしたら家族が亡くなったか、重い病気なのかもしれないと、私は勝手な想像した。それくらいの理由でもないとあの車掌が折れるはずがないと。

ニンジェも私も疲れていたからあまり話さなかった。どうせ言葉が通じない。それで2人でチャイを飲みながら黙って夜空を見つめていた。夜のマルマラ海は穏やかに黒々とひろがり、カシオペア座と白鳥座が輝いていた。

やがて長距離バスは無事にクシャダスに到着した。私はしばらくクシャダスに滞在し、エフェスやミレトスやパムッカレといった観光地をめぐった。

パムッカレの石灰棚

8月11日、私はディディム遺跡で日食を迎えた。皆既日食ではなかったが太陽は4割くらい欠けた。薄暗くなり、ほんのりと涼やかになった。気がつけば小鳥たちは歌うのをやめていた。

うるさいセミたちでさえ黙りこくっている。ひとけはなく、遺跡は静まりかえっていた。

私は太陽神アポロンの神殿に立った。古代、神託が行わていたその上空で、太陽は徐々に姿を変えていく。崩れ残った巨大な柱が太陽に手をのばしている。無造作に転がされた彫刻は泣き顔を浮かべている。かげりゆく真昼の空にエザーンが流れていた。

異国で大地震に遭う

ノストラダムスの大予言ははずれた。恐怖の大王は降ってこなかったし人類は滅亡しなかった。

私はすっかり安心して再びイスタンブールに戻ってきた。一か月ときめた旅行の期限が迫っていたからだ。外国人観光客がわんさかいるスルタンアフメット地区に宿をとり、最後のトルコをのんびり楽しんでいた。

だが……1999年、8月17日。あと2日で帰国というときに、大地震がトルコを襲った。

日記には「午前3時頃」と書いている。なかなか寝付けない夜で、ようやく寝入ったと思ったら、地鳴りで目がさめた。大地の深淵からひびいてくる不気味な唸り声。

「地震だ!」

私は反射的にベッドをとびだしてドアを開けに走った。「まず避難路を確保しろ」。4年前に遭ったばかりの阪神大震災の教訓を忘れていなかったから。

ドカンと突き上げるような大きな揺れがきた。

隠れるところがなかったので毛布を頭からかぶった。

トルコまで来てまだ揺れるなんて!

「くそー! はらたつー!」

怖いよりも腹が立って叫んでいた。せっかく地震大国日本からぬけ出してきたというのに。地震なんかもう飽き飽きだ!

揺れは長かったが予想ほど大きくはなかった。私の体感では震度4くらい。ほっとして

「もう一回寝よ」

と毛布を整えた。眠かったし、地震のせいで睡眠不足になるのはイヤだったから。余震にそなえてベッドはすぐ開くようにしておいたけど。

だが眠れなかった。

宿中、大騒ぎになったからだ。

安宿には世界中からバックパッカーが集まっているものだが、多くの人々は地震慣れしていない。

「死ぬかと思った死ぬかと思った死ぬかと思ったー!」

大声で泣きわめいているのはアフリカ系の男。

「大丈夫か、ケガ人はいないか?」

宿のスタッフと一緒に点検してまわっているのはアメリカ人。

「まあまあ大きかったですね」

「震度4くらいですかね」

のんびりし話しているのはやっぱり日本人。他の人たちに「なんで君らはそんなに落ち着いてるんだ!」と怒られていた。

窓の外はもっと大騒ぎだったが暗くて何も見えなかった。停電していたのだ。部屋の明かりもないし街灯もつかない。怒鳴り声と水音が聞こえてきたから、水道管がどうにかなっていたのかもしれない。だが私には何もできない。とにかくねむい。だから寝た。余震とかあんまり構わずに寝た。だって震度4だもん。たいしたことない地震でよかったよかった。

と、思ってたのに。

実は大変な地震だったことを翌日になって知らされた。震源地はイスタンブールから70キロ離れた町でマグニチュードは7。死者は1万人を超え、イスタンブールでも大きな被害が出ているという。

私の宿はなんともなかったが、他の旅行者から

「うちの宿は半壊だよ」

と聞いて驚いた。

「危ないから部屋を出るように言われて、みんなで野宿したんだよ」

彼女が泊まっているのは同じスルタンアフメット地区の安宿、私が泊まっていた宿から目と鼻の先にあった。が、私が泊まった宿は比較的新しく、料金も少し割高だったため、難を逃れた。半壊した宿はかなり古くて安い宿として有名だった。やっぱり宿選びって大事かもしれないと思った。

イスタンブールの町はどんよりと沈み、混乱していた。レストランも土産物屋も大半が店を閉めていた。信号もつかないしトラムは半日停まっている。公衆電話には長い列ができていた。私も並んでみたが国際電話はどうしてもつながらなかった。まだメールもインターネットもあまり普及していない時代のことで、日本に連絡する手段はなかった。

イスタンブール市街を見下ろす

地震の翌日、私は日本へ帰るために空港へむかった。道路は大丈夫だったが空港は大混雑だった。

「コンピューター、ストップ!」

と言われた。停電で大変なことになっていたのだ。飛行機は飛ぶのかなあと心配したが、さほど遅れることもなくちゃんと飛んだから逆にびっくりした。

仰天したのは日本に着いてから。なんと、家族総出で空港まで迎えにきていたのだ。高齢の祖父までも! 一体どうしたの?

「どうしたのって、あんた、大地震があったんでしょう」

母がわあわあ叫んだ。

「おねーちゃん死んだかと思って」

とR子。

「大変に心配しました。無事でよかったでしゅ」

と祖父。

たいしたことない、震度3か4だったよと答えるとえらく怒られた。

イスタンブールの中でも、私が歩いた範囲では停電や断水が主な被害で、ところどころ瓦礫が落ちているという程度、地震直後の神戸とは比べものにならない様子だったからピンとこなかった。だがトルコの大地震は日本のメディアでも大きくとりあげられていた。

『イスタンブールでは400人が死亡、空港への道は寸断されている!』

これは帰ってこれないかもしれない、悪くするとケガをしたか死亡した400人に入っているかもしれないと家族は心配した。

とくに祖父は大慌てで外務省に電話をして問い合わせたそうだ。

「うちの孫娘がトルコへ行っとるんです。地震で死んだりしてませんでしょうか」

するとしばらくして折返し連絡があったそうだ。

『日本人の被害報告はありません。お孫さんは昨日イスタンブールの◯◯という宿をチェックアウトされ飛行機に乗りました。無事だと思われます』

「そう言われてもな、顔を見るまでは信じられへんかった。心配しましたでしゅ」

え、ちょっと待って? 外務省の調査能力すごくない? イスタンブールを旅行中の日本人なんておびただしい数なのに、誰がどの宿に泊まっててチェックアウトしたところまで把握してるの?

心配してくれたのは家族だけではなかった。親戚や友達にも電話しまくって無事を報告すると

「良かった。これでやっと眠れる」

と泣かれたりした。

知らないあいだにこんなにも心配をかけてしまったのだと、申し訳なく思った。

旅は、絶対に無事で帰ってこなければならないのだと、このとき心に誓った。