1996年 姉妹旅行はじめました

長男長女よりも次男次女のほうがしっかり者だ、というのはよくある話。我が家も例にもれない。泣き虫でアカンタレな私に比べ、二つ年下の妹・R子はしっかりしている……というより、強い。ものすごく強い。ケンカをしたら必ず妹が勝つ。私はいつも泣かされてばかり。

強い妹というのは、ちょっと怖いが頼りになる。子供部屋にミツバチが迷いこんできたときなんか

「おねえちゃん、だいじょうぶだよ、今やっつけるからね!」

と、まだ幼稚園児だったR子が立ち向かってくれたものだ。

成人してもまだアカンタレで泣き虫な私が

「妹と一緒に旅行にいきたい」

と思ったのは、妹が強くて頼りになるからである。

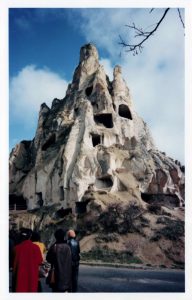

姉妹で初めて旅行したのはトルコだった。アンカラ、カッパドキア、エフェソスなどをまわる一週間のツアー。メンバーにめぐまれたツアーで、優しいおじさんおばさんと仲良しになった。素敵なガイドさんとも巡り会えた。幸せな旅行だった。

迷子、始めました

ツアーの最終日、イスタンブールでフリータイムがあった。フリータイムはガイドさんに張り付いているわけにはいかない。仲良しのおじさんおばさんとも離れた。自分の足で歩かなくちゃいけない。はっきりいって心細い。だいぶ心細い。一人だったら泣くかもしれない。

「でもR子がいるから大丈夫だろう」

なんて思っていた。それは間違っていなかった。

数時間のフリータイムはとても楽しく過ごすことができた。

ここでも人に恵まれた。たまたま知り合った日本人旅行者がトルコに詳しい人で、鯖サンドを食べに連れていってくれたり、ツアーではあまり行かないようなスポットを案内してくれたりしたのだ。

帰りは駅まで連れていってくれ、地下鉄の切符まで買ってくれた。ホテルは駅のすぐそばだったから、これならさすがに迷わないだろうと思われた。

「それじゃあ、気をつけてね」

旅慣れた日本人とお別れして私とR子は地下鉄に乗り込んだ。

「いい人に会えてラッキーだったね」

私たちは楽しい一日を振り返りながらおしゃべりしながら発車を待った。

待った。

待った。

待っても待っても発車しない。

二十分たち、三十分がたった。

「どうしたのかな?」

周囲もざわつき始めていた。都会の電車がこんなにも動かないなんておかしい。やがてアナウンスが放送された。当然トルコ語のアナウンスである。英語はなかった(あってもどうせわからないけど)。

私たちにはアナウンスの内容はさっぱりわからなかったが、周囲からため息があがり、乗客はみんなゾロゾロと車両を出ていった。それだけでも予想はついた。やがて駅員さんが回ってきて

「この電車、当分は動かないよ」

と教えてくれた。

さあ困ったことになった。

その日はツアー最終日。フリータイムが終わればバスに乗って空港へ向かい、日本に帰るのだ。ガイドさんは何度も念押ししていた。

「バスは4時に出ます。4時までには必ず帰ってきてください。もし間に合わなければ置いていきますからね!」

地下鉄の駅に着いたのは午後3時。十分余裕があるはずだった。なのに待てどくらせど電車が動かず、気がつけばもう3時半になっていた。

「やばい」

妹はつぶやいた。

「時間がない!」

あと三十分で待ち合わせの時間だ。もし間に合わなければ置いて行かれる。私たち、日本に帰れない! なんというゾッとする話だろうか。ちょっと泣きたい気持ちだったが、のんきに泣いてる場合ではない。なんとしてでも三十分でホテルに戻らなくてはならない。

「どうしよう?」

電車がダメならバスはどうだろうか。たしかホテルの前の道にはバス停があった。だがどのバスに乗れば帰れるかなんてさっぱり分からない。

タクシーは? タクシーなら確実に連れて帰ってもらえる! そう思って必死にタクシーを拾おうとしたが、地下鉄が停まった上に雨が降っていたこともあり、たくさんの人がタクシーを奪い合っていた。とてもじゃないが捕まえられない。

「走ろう!」

魔法の呪文はペラ・パラス!

地図によれば2キロの距離。当時、私たちは二十代前半、体力もある。走ればなんとかなるかもしれない。

私たちはイスタンブールの街を全力疾走しはじめた。石畳の道を駆け抜け、ガラタ塔を横目にとおりすぎた。夕日の差すイスタンブールは美しかった。

問題は道がわからないことだった。平たくいえば迷子である。地図があっても今自分がどこにいるかわからない。そのへんの人に道をたずねようにも『ここはどこですか?』と尋ねるのは案外、難しい。トルコではあまり英語が通じないのだ。そんなときのために有能なガイドさんは魔法の呪文を教えてくれていた。

「ペラ・パラス!」

アガサ・クリスティーが泊まったことで有名なホテルの名前だ。私たちが泊まっているのは隣の小さなホテルだったけど。

「ペラ・パラス!」

と言えばみんな

「ああ、ホテル・ペラ・パラスに行きたいのか。あっちだよ」

と、だいたいの方角を教えてくれる。教えられた方向へ走り、分かれ道に出れば次の人に「ペラ・パラス!」と唱える。また走っては道をきく。

イスタンブールの新市街は上り坂が多い。海から山へのぼる急坂だ。いくら若くて元気だとはいえ、全速力で走りつづけるとキツかった。ぜいぜいと息をきらせながら必死で走りつづけた。

最後に道を尋ねたのは夫婦だった。私たち姉妹は同時に

「ペラ・パラス!」

と呪文を叫んだ。すると旦那さんは私に、奥さんはR子に、それぞれ別々に道を教えてくれたのだ。

旦那さんは英語だった。当時のトルコで英語を話せる人は珍しかった。ありがたかったが、残念なことに私は英語がわからなかった。

「あっち」

と言っているのではなく込み入った道筋を教えてくれているらしいのだが、細かい言葉が聞き取れない。

困ったなと横目で見ると奥さんはトルコ語だった。同じように込み入った道のりを教えてくれているらしく、トルコ語で滔々と話している。R子は神妙な顔できいているがトルコ語だから理解できるはずがない。どうしよう。と思っていたら

「わかった!」

と頼もしい妹は言った。

「この道をまっすぐ行って3つめの信号を左、それから右、トンネルをくぐってしばらく歩けばホテルだって!」

……妹よ、どうしてトルコ語がわかるのだ?

「なんとなく!」

人間、なんとなくで会話ができるのだと知った。

間に合った!

私たちはお礼を言ってまた走りだした。まっすぐ行って3つめの信号を左、それから右。妹の指示に従うと本当にトンネルがあった。見覚えがある。トンネルをくぐってしばらく行くと、

「ホテルだーーー!」

窓ガラス越しに仲良しのおばさんの顔が見えた。

「間に合ったーー!」

4時3分前だった。私たちは日本へ帰れるのだ。

ガイドさんがすっとんできて、大声で叱りつけた。

「絶対に遅れないようにって言ったでしょう! みんなどんなに心配したことか。皆さんに謝りなさい」

私たちは客なのに、ガイドさんは容赦なく叱りつけた。

「…でも無事で本当によかった。本当によかった」

まるでお父さんに叱られてるみたいだった。心配かけてごめんなさい。

このガイドさんが素晴らしい人だったので忘れがたく、後年、猫をもらったときこの人の名前をもらってつけた。アジャリという。

さて、無事に戻った私たちはすぐにバスに乗らなくちゃいけない。預けていた荷物をとりにフロント裏へ行った。荷物係のホテルマンは私たちが間に合ったことを喜んでくれ、ついでに、まだ息が切れている私に

「ドキドキ?」

と言いながらどさくさに紛れて胸を触ってきた。海外初のセクハラであった。