カルカッタ到着

列車は無事にカルカッタへ到着した。すでにバンコクへ帰るフライトを抑えてあるので、カルカッタには一泊だけの予定だ。

K君も同じフライトで帰国する予定だったから

「じゃあ、次は空港で会おう」

と言って別れた。

私はまた一人になった。

カルカッタは大きな都市なので観光スポットは数多いが、今回は時間がない。せいぜい1か所しか行けないだろう。私はてきとうな宿に荷物だけ置くと、地下鉄に急いだ。

・・・が、地下鉄を降りたとたんに若い男に捕まった。真っ赤なTシャツのナンパ男。相手をするのは面倒くさいが、こんなやつでも利用価値はある。

「カーリー寺院はどこ?」

と道をきいたら、親切に案内してくれた。

カーリー寺院の闘い

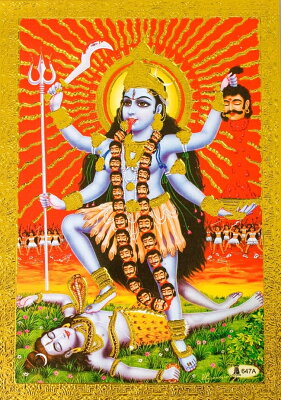

ヒンドゥー教の女神カーリー。

血と戦いの神であり、手には生首を持ち、どくろの首飾りを身に着け、長い舌をだして踊る。お供え物はヤギの生贄。なかなか強烈な神様である。だからこそ見てみたかった。どうしてこんなに怖い神様を崇めるのか知りたかった。

だが・・・それどころじゃなかった!

寺院の入り口で、さらに面倒な男につかまったのである。

「私はこの寺の長だ。寺を案内してあげよう」

「いらないです」

即座に断った。偽ガイドである。詐欺師である。案内料をぼったくられることはわかりきっている。振り切らねばならない。

だが、カーリー寺院の偽ガイドは一筋縄ではいかなかった。やたら貫禄のある初老の男で、銀鼠色の立派なべストを着ている。「私は寺の長だ」という言葉を裏付けるように、手下みたいな若い連中を2,3人従えている。こいつは雑魚ではない。寺長ではないにしても何かしら偉い人かもしれない、と思わせる風格がある……チンピラの親分のような。

男は、断られてもおかまいなしで後をついてきた。

「ガイドはいらない!」

私が何度くりかえしても余裕の笑顔。

「はっはっは。何をそんなに神経質になっているんだね。旅行者はみんなガイドをつけるものだよ」

「どっかいってよ!」

…と怒鳴って追い払いたかったが、少し怖いのでできなかった。チンピラならともかく本物のヤクザだったら危ない。無視することにした。

インドはどこでもそうなんだけど、カーリー寺院も参拝客でごった返している。狭い入り口にさしかかったとき、男が私の前を歩いていることに気がついた。いつのまにか男の手下たちが私の左右を固めている。しまった、囲まれた!

「さあ、こちらですよ」

男がごく自然な様子で先導していく。もうすっかりガイド気取りだ。私は最後の抵抗をした。

「言っとくけど、私、小銭しか持ってないよ? スモール・マネー・オンリー!」

男は不敵な笑いを浮かべた。

カメラを取り出したら撮影料をとられるかもしれない。写真の1枚も撮れなかった。ただただ緊張したまま進んでいく。お供えの花を持たされ、靴を脱ぎ、寺院の奥へと案内される。靴は見張り番の少女に預けた。

ヤギの生贄やカーリー女神の像を見たのだろうけれど、悔しいことにほとんど覚えていない。どうすれば無事に逃げられるだろうと、それだけで頭がいっぱいだったからだ。

覚えているのは偽ガイド男とのやりとりだけだ。

「さあ、この木に願いごとをしなさい。必ず叶います」

私の願い事なんか決まっているじゃないか。

「お金を払わずにここから出られますように!」

男は相変わらず不敵な笑みを浮かべている。

気がついたら小部屋につれこまれていた。ほんの2、3畳しかない狭い部屋で、テーブルを挟んで男と手下たち、それに私が向かい合うともう身動きができない。なんだこの部屋は?

手下の一人がドアを閉めようとするのを

「閉めないで!」

大声で止めた。

ドアを閉めたら監禁される!

「どうしたんだい、何を心配しているの?」

初老の男は笑いながら、おもむろにノートをとり出した。

「この寺院のため、貧しい人々のため、お布施をしてください。ほら、このノートを見てください」

・・・出たよ。

寄付金ノートである。

寄付金ノートは、偽ガイド商法とセットで使われるものだ。利用した観光客が偽ガイドの感想とか支払った金額を書いている。

「このガイドはいい人です!500ドル払いました!」

とか何とか。もちろん、正しいガイドが客寄せのために使っている場合もあるが、偽ガイドが利用する場合は主に

「他の客はみんなこれだけ払ってるんだから、おまえも払え」

という脅しの意味になる。

ノートには世界各国の旅行者の署名が並んでいる。日本、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、シンガポール、香港、カナダ・・・世界中のカモの名前である。

そして署名の隣には、彼らが『お布施』に払った金額がそれぞれ記されていた。200~1500、平均で500くらいだろうか。中には7000という数字も見つけた。

「単価はルピーだよね?」

「あはは、まさか! 全部ドルだよ」

「あ、ほんとだドルマークついてる」

1ドルは約110円。500ドルなら5万5千円。7000ドルってなると、・・・え?

金額の大きさに鼻血が出そうになった。

私の反応にも男はゆったりと微笑みを浮かべている。

「彼らはこの寺院に感銘を受け、貧しい人々のために喜捨したのです」

そんな。

そんな馬鹿な。

ここへ連れ込まれた人たちはみんな、胡散臭いヤクザみたいなオッサンに言われるがまま大金を支払っているのか。支払わないと……どういうことになるのだろう? この男たちの一人くらいは刃物を持っているのだろう。

だが、そう簡単に折れるのは悔しい。私は食い下がった。

「私は払わないよ?小銭しか持ってないって言ったでしょう」

「はっはっは。何を言っているんだい、ここまで案内させておいて」

「あんたが勝手にしたことやんか!」

自然と関西弁が出た。関西弁でケンカをすると負けないことを、私はこれまでの旅で学んでいた。

あとは英語とヒンドゥー語と関西弁の入り混じった言い争いだ。こういう時って、言葉が通じなくても話は通じるんだから不思議だ。

「お布施だ!お布施を払えって言ってるんだよ!ここは寺院だ!」

「ほんなら、これで!(チャリン)」

「2ルピーって!ふざけてるのか! せめて100ルピーは出せよ!」

なんだ100ルピー(約200円)でいいのかと一瞬思ったけど、たとえ1ルピーだってこのおっさんには渡したくはない。もはや金額の問題ではなかった。

「日本人よ、お前の母国では寺にお布施も入れないのか?」

「そんなんに100も200も払うやつがあるか! 私は正月に京都の神社を詣でたが、お賽銭は2円ですませたぞ!(実話)」

「おまえケチだな!」

だんだん論争の焦点がズレてきたりとか。

正直、怖かった。私たちが口論している間も手下たちは黙って睨みつけてくる。もしこの男たちが本気を出したらどうなっちゃんだろうと思うと、ものすごく怖かった。だが、怖さと同じくらいキレていたのだ。

「この日本人なら500ドルくらい出すだろう」

と値踏みされ、気の弱そうなところにつけこまれ、ナメられているのが悔しかった。

たしかに私はヘタレだけど。泣き虫のアカンタレだけど。負けるわけにはいかない。なにしろお金の問題だからな!

睨み合いがつづき、沈黙が流れた。

私はどうするべきか必死で考えた。

私は部屋のまんなかで男たちに囲まれている。

背後にはニタニタ笑いの初老のおっさん。

左手には手下が一人。

右手にも一人。

それから、ドアを塞ぐ形でもうひとり。

逃げ場はなさそうだ。

ただ、さっき私が止めたため、ドアは閉めきられていない。

わずかに開いて外が見える。

あいかわらず混雑している様子が見える。

あそこに出られたら助かるだろう。

「帰る!」

ほんのわずかに開いたドアの隙間に手をのばした。手下の男が通せんぼしてくる。その腕をかいくぐって外に出た。手下はさほど抵抗せず私を通した。私がどうあっても金を出さないと悟っていたのだろう。初老の男だけが

「まあ座れよ、シットダウン!」

と言ってきたけど無視した。

靴番の少女に小銭を払い、靴をはく。そのまま人混みの中にとびこんでもよかったのだけど、お供えの花をもらったことを思い出した。花代を払わなければこっちが泥棒になってしまう。

一瞬だけ引き返して花代を支払い、それから

「ガイドありがとう!」

初老の男に5ルピー硬貨を手渡した。男は相変わらずのニヤニヤ顔で、皮肉たっぷりに

「Thank you」

と慇懃なお辞儀をした。

ようやくのことで寺院を出ると、赤いTシャツの男に声をかけられた。地下鉄で道を教えてくれたナンパ男である。

「大丈夫?何かあった?」

何かあったもないもんだ! 知ってるくせに。こいつが私をカモとして売ったんだろうと確信していた。

「よかったらお茶していかない?」

こんどはどこへ連れていく気だ? ぼったくりの土産物屋か? 高級サリー屋か? なおも誘ってくるナンパ男を無視してずんずん歩いて帰った。

ホーリーが来る!

くたびれて宿に帰ると、宿のオーナーが声をかけてきた。

「ねえ君、明日チェックアウトってなってるけど、明日はホーリーだよ。知ってる?」

あ、そうなの? 知らんかった。 ホーリーって何? お祭り?

「えええ、知らんのかい!!!」

宿の主人は目をむいた。

ホーリーは年に一度のビッグイベント、大きな祭である。しかもただの祭ではない。色のついた粉を誰彼なしにぶっかけ合うという、ド派手な祭なのである。

そういえば街中にウキウキした空気が漂っていたなあ。あちこちでピンクや黄色や緑色の粉を売っているから何だろうと思ってたんだ。通りがかりの子供にいきなり水風船をぶつけられたこともあったっけ。なかなか楽しそうだね。

するとオーナーは急に真面目になってこう言った。

「いいか日本人、よく聞け。ホーリーはヤバい。むちゃくちゃヤバい祭なんだ!」

ただでさえテンションの高いインド人が年に一度の祭りで盛り上がったらどうなるか? 色の粉をまくだけじゃすまない。集団心理がはたらいて、より過激な方向に走る。外国人は目立つから、毎年、格好の的にされる。

「うちの宿泊客も毎年ケガをして帰ってくるんだ。去年のアメリカンは頭がパックリ割れて大変だった。一昨年のやつは入院した」

オーナーは宿泊客に向けて『ホーリー注意書き』を貼り出していた。

・ホーリーの日に1人で外出することを禁じる

・外出する際は行き先をスタッフに伝えておくこと

・ホーリーの5時以降はたとえ男性複数人でも安全ではない

・とくに女性は外へ出てはいけない。外国人女性は高確率でレイプされる

・ホーリーが見たければ屋上からでもよく見える

・これらはあなたがたを守るためのお願いである

なんだこれは・・・

パーリーピーポーの祭典、恐ろしすぎるだろ。現在は外国人も参加できるようになったと噂に聞くが、2004年のホーリーは完全にクレイジーだった。

ビビってる私に主人は言った。

「大きな荷物を持ってウロウロするなんてもってのほかだ。命が惜しければ明日はじっとしてなさい」

・・・でも明日はバンコクに飛ぶんです。そこから日本に帰る予定で。

「そうなの? でも明日はバスも動かないと思うよ?」

念のためバス停を見に行ったら

『明日はホーリーなので午後からのバスはありません』

と貼ってあった。それじゃあタクシーで行こうと思ったら、運転手さんに

「明日?とんでもないね!」

と断られた。街中が大渋滞、というか道路全体がパーリーピーポーに占拠されて車なんて動かせないのである。うかうかタクシーなんか出したら商売道具をボコボコにされるのがオチだろう。

どうしよう……。

途方に暮れていたら

「じゃあ朝のうちに僕が車を出してあげるから」

と言ってくれた。いいオーナーである。

ホーリーの少年ギャング

翌朝。

ホーリーの朝。

思い出したことがあった。

夜行列車で出会ったバックパッカーのK君のことだ。彼も今夜のフライトで福岡へ帰ると言っていた。ほぼ同じ時間帯のフライトだから

「次は空港で会おう」

と言っていたのだが。バスが動かないことを知っているだろうか。空港への足は見つかっただろうか。

心配になってK君を探した。サダルストリートのどこかにいるはずだと、日本人宿に顔をだしてみたが見つからない。旅慣れた人だからなんとかするだろうけど、やっぱりちょっと気になるなあ。

・・・と、乗っていたサイクルリクシャーが急に停まった。10才~13才くらいの少年が数人、サイクルリクシャーの前にたちはだかっている。運転手と何か話していたが

「マネー、マネー!」

まだあどけない顔で無心してきた。よくある物乞いかと思ったけどそうじゃない。彼らは「武器」を構えていたのだ。色とりどの入った粉を。私たちを脅迫しているのだ。

「マダムどうする? 『金を出さないと粉をぶっかける』って言ってるよ」

運転手がうんざりした顔で振り向いた。

「俺、朝から粉まみれになんのヤだよ。お願いだから出してくれよ。10ルピーでいいからさ」

・・・くっそー!

と思ったけど、私も粉まみれはイヤである。今から飛行機に乗るんだから。

偽ガイドには勝った私たが、ホーリーの少年ギャングには負けてしまった。

帰国の途

結局、K君とは会えずじまいだった。空港にも来ていなかった。ちょっと心配だけど、ホーリーを楽しんでから帰国することにしたのだろうと思うことにした。

飛行機は無事に飛び、私はインドを出てタイのバンコクへと帰ってきた。

3週間ぶりのバンコクが、今までとはまったく違って見えた。キラキラ輝いて見えた。

「きれいだー!」

町がゴミだらけじゃない!

建物も清潔だ!

探さなくてもトイレがある!

「立ちションしてるオッサンがいない!」

もうアレを見ないでいいのだと思うと心底ホッとした。

ホッとするあまり、また下痢になった。馴染みのあるタイに戻ってきたことで、緊張の糸が切れ、身も心もぐったりしていた。

その夜は宿のテレビでぼんやりとNHKを見て過ごした。

環境対策の特集をしていた。

「観光地の◯◯では『ベロタクシー』が活躍しています」

「ベロタクシー?」

「自転車タクシーのことです。排気ガスを出さず環境に優しい、未来のためのタクシーです」

「わあ、まさに究極のエコロジー! 先進的ですね!」

思わず笑ってしまった。どう見てもそれは、さっきまで乗っていたサイクルリクシャーだったからだ。

サイクルリクシャーは稼ぎが悪い。体もきつい。だから

「一生懸命に貯金をしてる。いつかオートリクシャー(三輪バイクのタクシー)を買うんだ」

と、胸を張って教えてくれた運転手さんがいたっけ。彼らは今日も汗水たらし、懸命にペダルを踏みしめていることだろう。自転車タクシーが「先進的」だなんて聞いたらどんな顔をするだろうか。

3週間前、バンコクに来たときの私は鬱々としていた。自分がどうしてここにいるのか、どうして旅に出たいのか、本当に旅が好きなのかさえよくわからなかった。ヘタレで泣き虫で、英語が得意じゃないからあんまり人と話しもできないで。

だけどそんなことどうでもよくなった。私はリア充の若い子みたいな旅はできないし、旅慣れることは一生ない。立派な旅の目的もなければ、ひたすらに楽しむことさえないかもしれない。いつまでもヘタレで、泣き虫で、お腹をこわして、どこでも迷子になっているだろう。

でも、それでいいんだ。今回の旅は考える旅だった。もともとがアホだからあんまり難しいことは考えられないのだけど、それでも、旅に出なければ知り得ないことを知り、感じられなかったことを感じ、それまで考えたことのなかったことを考えた。

ネパールでもインドでも、たくさん日記を書いていた。私の旅は・・・書くための旅なのかもしれないと、このとき初めて思った。